रिश्तों के बाईप्रोडक्ट और पीछे छूटता ननद का रिश्ता

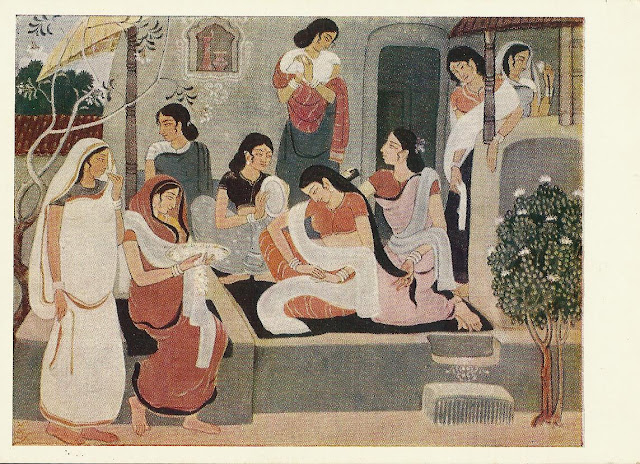

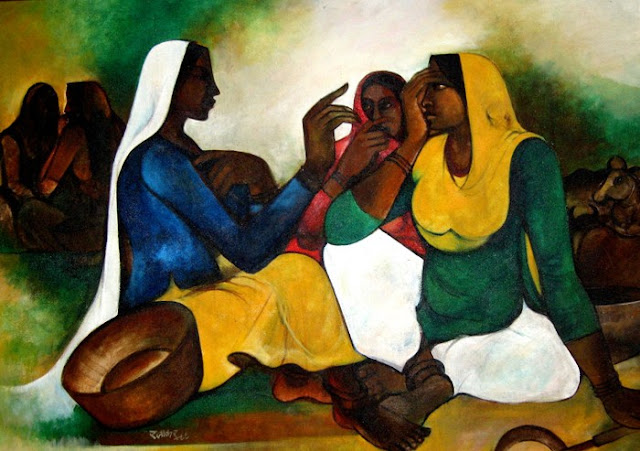

भारतीय संस्कृति में जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा गुमान किया जाता है, वह है परिवार और बदलते समय के साथ परिवार का स्वरूप बदला है जिसे हमारे पाठ्यक्रमों ने और ज्यादा छोटा कर दिया है। कहने को पाश्चात्य सभ्यता को कोसते नहीं थकते, वही लोग किताबें बना रहे हैं और वहाँ परिवार का मतलब छोटा और छोटा होता जा रहा है। बच्चे जब कार्ड बनाते हैं तो उसमें मम्मी – पापा, दीदी और भइया भर होते हैं और हमारे स्कूलों में भी यही स्वीकृत है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दादा – दादी और नाना – नानी, बाकी रिश्ते तो अंकल और आँटी में सिमट गए। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हम सब जानते हैं और इसके बावजूद हमारी किताबों में ये नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि परिवार की शाखाएँ- प्रशाखाएँ बड़ी हो जाएँगी। बड़े होने तक पता नहीं था कि चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई या बहन क्या होते हैं मगर आज बच्चे जानते हैं कि ये सिर्फ उनके कजन हैं, कजन यानि ऐसा दूर का रिश्ता जहाँ औपचारिकता तो है मगर मस्ती और अपनापन नहीं है....बच्चा अगर इनको अपने परिवार में शामिल करे तो स्कूल से नोटिस आ जाती है। ऐसा लगता है कि बाकी सम्बन्ध तो जैसे फैमिली ट्री का बाई ...